कैद में असमानता: जेलों के भीतर जाति, वर्ग और धर्म का चेहरा एनसीआरबी की “प्रिजन स्टैटिस्टिक्स इंडिया 2023” रिपोर्ट प्रकाशित हुए दो साल बीत चुके हैं, फिर भी उसके आंकड़े इतिहास से ज्यादा भविष्यवाणी जैसे लगते हैं।

04, Nov 2025 | CJP Team

एनसीआरबी प्रिजन स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट, 2023, पहले से ही दबाव झेल रही जेल व्यवस्था का ब्यौरा देती है, जहां 4.25 लाख कैदियों के लिए स्वीकृत व्यवस्था में 5.82 लाख कैदी हैं और कुल कैदियों में से लगभग 78% विचाराधीन कैदी हैं। आंकड़ों में संख्या और आंकड़े जोड़े जाने के अलावा, मूल संख्या और अब के बीच कोई खास बदलाव नहीं आया है।

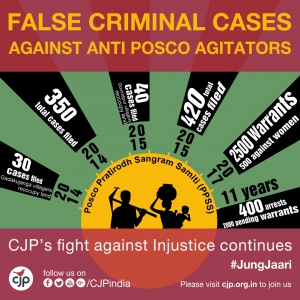

साल 2025 में, देश अभी भी जमानत सुधार को लेकर राजनीतिक बहस में उलझा हुआ है, जबकि जेलों और कारागारों में ऐसे लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है जिन्हें किसी अपराध का दोषी नहीं पाया गया है। एनसीआरबी ने इसे “ओवरक्राउडिंग” घोषित किया है। हालांकि, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने इससे कहीं अधिक व्यापक कुछ देखा, जो असमानता का संस्थागतकरण था। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए, स्वतंत्रता हासिल करने के साधन के रूप में धन संभव है, लेकिन स्वतंत्रता अब एक विलासिता बन गई है।

हालांकि एनसीआरबी की 2023 की रिपोर्ट ने आंकड़े तो उपलब्ध कराए, लेकिन उसने इस बात की जड़ तक जाने की कोशिश नहीं की कि इतने अधिक भारतीय बिना मुकदमा चले ही जेलों में क्यों बंद हैं। रिपोर्ट ने यह सवाल भी नहीं उठाया कि आखिर क्यों गरीब और हाशिए पर खड़े लोग हमेशा इन सूचियों के शीर्ष पर रहते हैं – या क्यों, साल दर साल, जाति, वर्ग और धर्म के आधार पर स्वतंत्रता टलती चली जाती है।

अंडरट्रायल नेशन

2023 की एनसीआरबी रिपोर्ट के आंकड़ों के अनुसार, मुस्लिम समुदाय देश की कुल जेल आबादी का 16.5% हिस्सा बनाता है – यह अनुपात लगातार ज्यादा बना हुआ है, बावजूद इसके कि इसे पुनर्विचार के लिए बार-बार उठाया गया है। दो साल बीत जाने के बाद भी मुस्लिम कैदियों का प्रतिशत 16.5% ही बना हुआ है, लेकिन इस आंकड़े के इर्द-गिर्द की राजनीति और भी कठोर हो गई है।

धर्म के आधार पर की जाने वाली प्रोफाइलिंग अब केवल आरोपों का विषय नहीं रही, यह अब एक शांत, निंदात्मक रूप से स्वीकार की गई प्रशासनिक प्रक्रिया बन चुकी है। गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) और राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के तहत की जाने वाली गिरफ्तारियां अब भी असमान रूप से मुस्लिम पुरुषों पर लागू की जाती हैं – विशेष रूप से महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में। हालांकि 2023 की एनसीआरबी रिपोर्ट यह दावा करती है कि महाराष्ट्र में केवल एक ही यूएपीए मामला दर्ज है – यह दावा जितना अव्यावहारिक और अविश्वसनीय है, उतना ही इसके बावजूद भीमा कोरेगांव से लेकर दिल्ली के सीएए-विरोधी प्रदर्शनों तक यूएपीए के तहत मुकदमे अब भी जारी हैं।

इस अदृश्यता के पीछे के तर्क को जावेद अहमद हजाम बनाम महाराष्ट्र राज्य मामले में उजागर किया गया था। कोल्हापुर के एक कॉलेज प्रोफेसर हजाम ने अगस्त 2022 में दो व्हाट्सएप स्टेटस अपडेट पोस्ट किए थे, एक में 5 अगस्त को “जम्मू और कश्मीर काला दिवस” और दूसरे में 14 अगस्त के लिए “पाकिस्तान स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं” लिखा था। इसके चलते उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 153ए (दुश्मनी को बढ़ावा देना) के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी।

अंततः, सर्वोच्च न्यायालय ने अभियोजन पक्ष के आरोप को खारिज कर दिया और इस संदर्भ में यह माना कि ये पोस्ट राजनीतिक असहमति के थे और धारा 153ए को लागू करने के लिए आवश्यक दुर्भावना का अभाव था। अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए, न्यायालय ने “उचित व्यक्ति” मानदंड का प्रयोग किया और कहा कि असहमति आपराधिक नहीं हो सकती और धारा 153ए मनमाने ढंग से आलोचना को दबा नहीं सकती।

फैसले में पूरी जांच के एक इंस्टिच्यूशनल डामेनशन पर भी चिंता व्यक्त की गई है-जिस तरह अस्पष्ट वैधानिक भाषा और अप्रशिक्षित पुलिस व्यवस्था भाषण को हिरासत का रास्ता बना देती है। यह मामला यहां इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह कारावास की इस तात्कालिकता को दर्शाता है: एक भी एफआईआर, जिसे आमतौर पर ‘सांप्रदायिक‘ बताया जाता है, गिरफ्तारी की संभावना पैदा करती है, फिर हिरासत में ले ली जाती है (जो अनिश्चित काल तक चल सकती है), और फिर एक विचाराधीन कैदी को वार्षिक एनसीआरबी टेबल में उत्पीड़न झेलने के बावजूद न झुकने वाले समूह में एक विशिष्ट प्रविष्टि स्थिति के रूप में दर्ज किया जाता है-लेकिन उस भयावह संदर्भ का रिकॉर्ड नहीं होता जिस पर डेटा प्वाइंट इंट्री निर्भर करती हैं।

जाति, समुदाय और कैद की संरचना

अगर 2023 के आंकड़े सामाजिक असमानता की एक झलक पेश करते हैं तो 2025 हमें बता रहा है कि यह असमानता कितनी गहरी जड़ें जमाए हुए है। दलित अभी भी भारत के कुल कैदियों में से पांचवें हिस्से से ज्यादा हैं, आदिवासी लगभग आठवें हिस्से के बराबर हैं और मुसलमान लगभग छह में से एक हैं। इन आंकड़ों में जरा भी बदलाव नहीं आया है और न ही आधिकारिक चिंताएं बढ़ी हैं।

एनसीआरबी का यह रूख, कि वो यह नहीं बताना चाहती कि कुछ समुदाय जेलों में जरूरत से ज्यादा क्यों हैं, दरअसल राजनीतिक चुप्पी को अफ़सरशाही की “तटस्थता” के रूप में दिखाने का तरीका है। उनके लिए ये असमानताएं कुछ ऐसी हैं जैसे वे अपने-आप होती हों जबकि असल में ऐसा नहीं है। पुलिस की पहचान-आधारित कार्रवाई से लेकर जमानत देने से इनकार तक, हमारी आपराधिक न्याय व्यवस्था बड़ी सटीकता से भारत की सामाजिक व्यवस्था को दोहराती रहती है। समाजशास्त्री हर्ष मंदर ने कभी भारतीय जेलों को “लोकतंत्र का नैतिक गर्त” कहा था यानी वह अंधेरा पहलू जिसे हम देखना नहीं चाहते। 2025 तक आते-आते यह बात अब रूपक नहीं, बल्कि सच्चाई जैसी लगने लगी है।

अंडरट्रायल कैदी जो ज्यादातर गरीब हैं और जिनकी पहचान जाति से तय होती है, अब भी भारत के सबसे लंबे समय से जेल में बंद कैदी बने हुए हैं।

दीवारों में कैद होने के बावजूद जातिगत मामला कायम है। दलित और आदिवासी कैदी अब भी रोजमर्रा की सफाई, खाना पकाने और स्वच्छता का काम करते हैं, वही जाति-आधारित काम, जो जेल की दीवारों के बाहर भी उन पर थोपा जाता है। यह आंकड़ा साफ दिखाता है कि आजादी समान रूप से नहीं बंटी है और काम भी नहीं।

सलाखों के पीछे धर्म

धर्म-आधारित प्रोफाइलिंग अब कोई आरोप भर नहीं रही, यह एक खुला राज बन चुकी है। संदेह के आधार पर की जाने वाली तात्कालिक गिरफ्तारियों और बाद में अविश्वसनीय साबित हुई कार्रवाइयों की तरह ही, मुस्लिम पुरुषों को गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) और राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) की रोकथाम संबंधी धाराओं के तहत असमान रूप से निशाना बनाया जाता है खासकर महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में।

भारत की जेलें अब न्याय का स्थल कम और सामाजिक ऊंच-नीच का केंद्र ज्यादा बन गई हैं।

प्रिजन स्टैटिस्टिक्स इंडिया 2023 के अनुसार, देश में कुल 5.8 लाख कैदी हैं, जिनमें से 77.9% (लगभग 4.5 लाख) ऐसे हैं जिन्हें अब तक दोषी नहीं ठहराया गया है, यह पिछले एक दशक में सबसे काफी ज्यादा अनुपात है।

भेदभाव सिर्फ जेलों की संख्या में ही नहीं, बल्कि परोल (जमानती रिहाई) और मुकदमों की रफ्तार में भी साफ दिखाई देता है। उदाहरण के तौर पर, बाबा राम रहीम जो हत्या और बलात्कार के मामलों में दोषी ठहराया जा चुका है, उसे अक्टूबर 2020 से अगस्त 2025 के बीच कुल 14 बार परोल दी गई – जिनमें से तीन बार केवल 2025 में ही मिलीं। इसके विपरीत, उमर ख़ालिद, जो एक कार्यकर्ता हैं, पांच साल से बिना मुकदमे के जेल में बंद हैं। उनकी जमानत को बार-बार “राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ख़तरा” बताकर खारिज किया गया है।

धर्म को सिर्फ आंकड़ों में बदल देने की कोशिश में, एनसीआरबी पूर्वाग्रह को तटस्थता का रूप दे देती है। जेलों की स्थिति भी, ठीक उन्हीं आंकड़ों की तरह, एक ऐसे स्थल में बदल जाती है जहां भेदभाव खुली आंखों के सामने मौजूद होता है।

महिलाएं, लैंगिकता और अनुपस्थिति का डेटा

एनसीआरबी की 2023 की रिपोर्ट के अनुसार, महिलाएं कुल कैदियों का केवल 4.3% थीं, इतनी छोटी संख्या कि उसे आसानी से नजरअंदाज किया जा सकता है। लेकिन जैसा कि सबरंग इंडिया और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC, 2024) की रिपोर्टें बताती हैं, उनकी यह अनुपस्थिति सांख्यिकीय नहीं, बल्कि संरचनात्मक है यानी यह सिर्फ संख्या का मामला नहीं, बल्कि व्यवस्था में गहरे पैठे भेदभाव का परिणाम है।

अधिकांश महिलाओं की कैद जीविका से जुड़े अपराधों से संबंधित होती है – जैसे चोरी, घरेलू विवाद या तथाकथित नैतिकता के नाम पर दर्ज मामले। बहुत कम महिलाओं को वकील, स्वास्थ्य सेवा या बच्चों की देखभाल (childcare) जैसी मूलभूत सुविधाएं मिलती हैं। 2025 तक पूरे देश में सिर्फ 22 जेलों में ही महिला कैदियों के लिए शिशु देखभाल केंद्र (crèche) की सुविधा उपलब्ध थी।

लैंगिक अल्पसंख्यक व्यवस्था की नज़रों से पूरी तरह ओझल हैं। एनसीआरबी अब भी केवल “पुरुष/महिला” श्रेणियों में गिनती करता है – जिससे ट्रांसजेंडर और नॉन-बाइनरी कैदी आंकड़ों से बाहर रह जाते हैं। कार्यकर्ता बार-बार यह याद दिलाते हैं कि डेटा का होना नीति होने के बराबर नहीं है – क्योंकि न तो जेलों में ट्रांसजेंडर कैदियों के लिए अलग बैरक (सेल) हैं, न हॉर्मोन थेरेपी की सुविधा, और न ही यौन या शारीरिक शोषण से सुरक्षा के ठोस प्रावधान।

जेल मैनुअल को अब तक संवैधानिक नैतिकता के अनुरूप अपडेट नहीं किया गया है। उसकी चुप्पी भले ही प्रशासनिक दिखती हो, लेकिन उसकी कठोरता वास्तविक जीवन में झेली जाती है।

इनकार करने का आंकड़ा

2023 ने यह साफ़ कर दिया कि आंकड़े किस तरह असमानता को सामान्य बना सकते हैं। दो साल बाद, यह और भी मजबूत हो गया है। एनसीआरबी का यह रूख कि वह जेल से जुड़े आंकड़ों को धर्म, जाति या वर्ग के आधार पर, ज़मानत और सजा के चरणों में अलग-अलग नहीं दर्शाता बल्कि व्यवस्था में छिपे पक्षपात को और अस्पष्ट कर देता है। जब केवल वही गिना जाए जो नौकरशाही के खांचे में फिट बैठता है, तो भेदभाव के हर रूप को “तटस्थता” के आवरण में छिपाना आसान हो जाता है।

2017 के बाद लिंचिंग और नफरत भरे अपराधों पर आंकड़े इकट्ठा करना बंद करने का वही सरकारी फैसला जेल के संदर्भ में फिर से दिखाई देता है और राज्य की ओर से चुप्पी का सिलसिला जारी है। राज्य जो आंकड़े इकट्ठा नहीं करता, उसकी रिपोर्टिंग के लिए उसे जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता।

जम्मू-कश्मीर में, जहां अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद सैकड़ों लोगों को जन सुरक्षा अधिनियम (PSA) के तहत एहतियातन हिरासत में लिया गया है, NCRB के भारत में अपराध 2023 – अपने बेहद कम आंकड़ों के साथ – राजद्रोह या सांप्रदायिक हिंसा का एक भी मामला दर्ज नहीं किया गया। हालांकि, जमीनी स्तर पर रिपोर्टें और अदालती दस्तावेज कुछ और ही संकेत देते हैं। कश्मीर वाला के संपादक फहद शाह और पत्रकार सज्जाद गुल को उनके लेखों को “राष्ट्र-विरोधी” मानने के कारण, कई जमानत आदेशों के बावजूद, मार्च 2023 में यूएपीए और पीएसए के तहत जेल भेज दिया गया। उसी साल, अनुच्छेद 14 के मामले में जम्मू-कश्मीर पुलिस ने आरटीआई के तहत बताया कि उन्होंने 412 लोगों पर एहतियातन पीएसए लगाया था।

यहां विरोधाभास अपराध बनाम न्याय के पालन का नहीं, बल्कि मापे जाने के नैतिक अनुभव का है: अगर कोई रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है, तो पालन का प्रमाण शपथ से दिया जाता है। जितने कम अपराध होंगे, राज्य उतना ही अधिक दावा कर सकता है कि उसने सफलतापूर्वक “शांति” स्थापित की है। माप न्याय का नहीं, बल्कि अनुपालन का है।

सलाखों के पीछे गणतंत्र

2025 के बाद से देखें तो भारत की जेलें न्याय के लिए अपवाद नहीं, बल्कि उसकी कसौटी लगती हैं। व्यवस्था को लेकर राज्य की व्यस्तता ने कारावास को शासन में बदल दिया है। 77% विचाराधीन कैदियों की दर न्याय प्रशासन से संबंधित नहीं है; यह सत्ता के प्रयोग से संबंधित है।

जैसा कि डॉ. बी.आर. अंबेडकर ने चेतावनी दी थी, भारत में लोकतंत्र इस बात पर आधारित नहीं है कि हम कागज पर क्या लिखते हैं, बल्कि इस बात पर आधारित है कि राज्य पूरी तरह से शक्तिहीन लोगों के साथ कैसा व्यवहार करता है; एनसीआरबी 2023 की रिपोर्ट के दो साल बाद भी आंकड़े हम पर आरोप लगाना जारी रखे हुए हैं।

ये एक ऐसे गणतंत्र का उदाहरण हैं जहां धार्मिक आस्था रिमांड तय करती है, जाति जमानत तय करती है और गरीबी सजा तय करती है। अगर आजादी का कोई मतलब है, तो उसका मतलब होगा आंकड़े उजागर करना। जेल सुधार, जमानत समानता और सटीक साक्ष्य-आधारित पारदर्शिता रिपोर्टिंग सिर्फ प्रक्रियागत बारीकियां नहीं हैं; ये संविधान से छूटी हुई अधूरी प्रक्रिया हैं।

जब तक न्याय की अवधारणा जमीन पर नहीं उतरती, तब तक कैद के आंकड़े ही इस देश की सच्चाई लिखते रहेंगे- एक ऐसी सच्चाई, जहां न्याय, बहुतों के लिए, सजा के बाद मिलने वाला इनाम भर है।

(सीजेपी की विधिक अनुसंधान टीम में वकील और इंटर्न हैं।; इस लेख के लिए प्रेक्षा बोथारा द्वारा सहयोग किया गया।)

Related

Almost 2 Lakh Undertrials Languishing Behind Bars: Outbreak of COVID-19 Exposed Inequality in Indian Prisons

Data Without Justice: What NCRB’s Prison Statistics Reveal About Caste, Faith and Inequality

Who Gets Bail, Who Stays Behind Bars: A Tale of Unequal Liberty in India’s Criminal Justice System