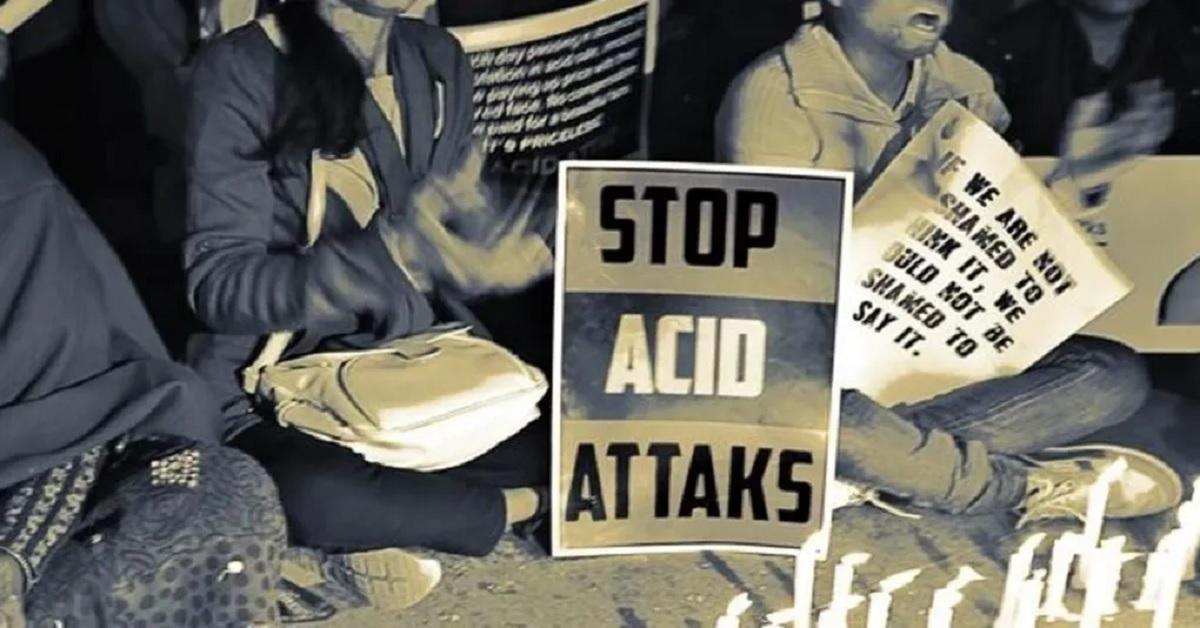

भारत में एसिड अटैक आपराधिक और संवैधानिक कानून के तहत एक विरोधाभासी स्थिति में हैं। एक तरफ इनके बारे में पीड़ितों के हित में काफी मजबूत कानून और न्यायिक फैसले मौजूद हैं, लेकिन दूसरी तरफ ग्राउंड पर उनका सही ढंग से पालन नहीं हो पा रहा है। लक्ष्मी बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के लगभग दो दशक बाद भी, अदालतें अनियमित एसिड बिक्री, मुकदमों में अत्यधिक देरी, और राज्यों द्वारा मुआवजे और पुनर्वास सुनिश्चित करने में विफलता से संबंधित मामलों पर सुनवाई कर रही हैं।

हालिया न्यायिक हस्तक्षेप – विशेष रूप से सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट को लंबित एसिड अटैक मुकदमों पर डेटा देने के निर्देश और इलाहाबाद हाई कोर्ट का एसिड बिक्री विनियमन पर एक लंबे समय से लंबित जनहित याचिका को स्वतः संज्ञान कार्यवाही में बदलने का फैसला – इस बात पर जोर देता है कि संकट अब सैद्धांतिक नहीं बल्कि संस्थागत है। LiveLaw ने इस रिपोर्ट को प्रकाशित किया। लक्ष्मी मामले में एक दशक लंबी कानूनी लड़ाई के बाद लागू आदेश के बावजूद, सुप्रीम कोर्ट को 2025 में, एक एसिड अटैक मुकदमे में 16 साल की देरी को उजागर करने वाली याचिका की सुनवाई करते हुए, स्थिति को “सिस्टम पर शर्म” और “न्याय का मजाक” बताने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसके बाद SC ने सभी हाई कोर्ट को लंबित एसिड अटैक मामलों पर डेटा देने का निर्देश दिया।

यह लीगल रिसोर्स एसिड अटैक से जुड़े कानूनों की जांच एक स्थिर कानून के रूप में नहीं, बल्कि बार-बार होने वाली न्यायिक सुधारों के पैटर्न के रूप में करता है, जो लागू करने में लगातार नाकामियों के कारण जरूरी हो गए हैं। अदालतों के फैसलों, कानून बनने के इतिहास, नीतियों और विद्वानों की आलोचनाओं के सहारे यह बताता है कि आज की एसिड हमला संबंधी न्यायिक सोच साफ तौर पर दिखाती है कि जब प्रशासन और प्रक्रिया से जुड़ी व्यवस्थाएं संवैधानिक जिम्मेदारियों को सही तरह अपनाने में नाकाम रहती हैं, तो कानून भी अपनी पूरी ताकत के साथ असर नहीं दिखा पाता।

लक्ष्मी बनाम भारत संघ : पीड़ित-केंद्रित न्याय को संवैधानिक बनाना

भारत में एसिड अटैक रेगुलेशन की कानूनी नींव लक्ष्मी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस में रखी गई थी जो 2006 में पीड़ित लक्ष्मी अग्रवाल द्वारा दायर एक जनहित याचिका (PIL) थी। 2005 में लक्ष्मी 15 साल की थीं, जब 32 साल के एक व्यक्ति नईम खान ने उन्हें शादी का प्रस्ताव दिया। जब उन्होंने उसे मना कर दिया, तो लगभग दस महीने बाद, नईम ने फिर से उन्हें प्रपोज़ किया। दूसरी बार मना करने पर, उसने उनके चेहरे पर तेजाब फेंककर हमला किया, जिसमें उसके भाई कामरान ने उसकी मदद की।

सीनियर एडवोकेट अपर्णा भट्ट द्वारा लगातार बहस की गई, इस याचिका में एसिड हिंसा को एक अलग आपराधिक कृत्य के बजाय राज्य के रेगुलेशन की विफलता के रूप में फिर से परिभाषित किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को स्वीकार किया और कहा कि एसिड की बिना रोक-टोक उपलब्धता, मेडिकल सहायता की कमी और मुआवजे की व्यवस्था की कमी संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करती है (देखें लक्ष्मी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, (2014) 4 SCC 427)।

कई आदेशों में, कोर्ट ने संरचनात्मक निर्देश जारी किए, जिसमें एसिड की बिक्री को रेगुलेट करने, सरकारी और प्राइवेट दोनों अस्पतालों में पीड़त को मुफ्त इलाज और 3 लाख रूपये के न्यूनतम मुआवजे को अनिवार्य किया गया। ये निर्देश सिर्फ अपनी विषयवस्तु के कारण ही महत्वपूर्ण नहीं थे, बल्कि उनकी संवैधानिक सोच के कारण भी अहम थे क्योंकि इनमें गरिमा, शारीरिक अखंडता और पुनर्वास को किसी वैकल्पिक कल्याणकारी योजना के रूप में नहीं, बल्कि लागू किए जा सकने वाले अधिकारों के रूप में मान्यता दी गई।

कानूनी विद्वानों ने इस बदलाव का गहराई से विश्लेषण किया है। एनएलएस लॉ जर्नल का उल्लेख है कि लक्ष्मी मामला एक ऐसा दुर्लभ उदाहरण है जहां भारतीय न्यायालयों ने आपराधिक कानून में सुधार को दीर्घकालिक सामाजिक-आर्थिक पुनर्वास से स्पष्ट रूप से जोड़ा। इसमें एसिड हमलों को ऐसे अपराध के रूप में पहचाना गया जो आजीवन विकलांगता पैदा करता है और जिसके लिए केवल एक बार की राहत नहीं, बल्कि राज्य की निरंतर और सक्रिय भूमिका आवश्यक है (देखें: अजिता टंडन, Acid Attacks in India: A Judicial and Legislative Response, NLS Law Journal, खंड 13)।

न्यायिक निर्देशों से वैधानिक सुधार तक : कानून बना लेकिन क्रियान्वयन नहीं

लक्ष्मी फैसले के बाद भारत के विधि आयोग को पक्षकार बनाया गया, जिसने अपनी रिपोर्ट संख्या 226 (2008) प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट में एसिड हमलों के लिए एक अलग अपराध निर्धारित करने और नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थों के कड़े नियमन की सिफारिश की गई थी। बाद में इन्हीं सिफारिशों ने न्यायमूर्ति वर्मा समिति रिपोर्ट (2013) को भी प्रभावित किया, जिसमें एसिड हिंसा को एक लैंगिक अपराध के रूप में स्वीकार करते हुए उसके लिए विशेष विधायी मान्यता की आवश्यकता पर जोर दिया गया।

इस प्रक्रिया का परिणाम आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2013 के रूप में सामने आया, जिसके तहत भारतीय दंड संहिता में धारा 326A और 326B तथा दंड प्रक्रिया संहिता में धारा 357B जोड़ी गई। इन प्रावधानों ने जुर्माने के अलावा पीड़ितों को मुआवजा देना अनिवार्य किया। काग़ज़ों पर, इस ढांचे ने दंड, निवारण और पीड़ित राहत-तीनों को साथ जोड़ते हुए एक समग्र व्यवस्था प्रस्तुत की। आईपीसी की धाराओं 326A और 326B के जरिए एसिड हमलों को जो विशेष और गंभीर पहचान दी गई थी, उसे बड़े पैमाने पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) में भी बरकरार रखा गया है, ताकि अपराध की गंभीरता बनी रहे। इसके परिणामस्वरूप, BNS, 2023 के अंतर्गत ये प्रावधान धारा 124(1) और 124(2) के रूप में शामिल किए गए हैं, जिनका अंश नीचे दिया गया है-

(1) जो कोई किसी व्यक्ति के शरीर के किसी हिस्से या हिस्सों को स्थायी या आंशिक नुकसान पहुंचाता है या विकृति करता है, या जलाता है, या अपंग करता है, या कुरूप करता है, या अक्षम करता है, या उस व्यक्ति पर एसिड फेंककर या उसे एसिड पिलाकर या किसी अन्य तरीके का इस्तेमाल करके गंभीर चोट पहुंचाता है, या इस इरादे से या इस जानकारी के साथ कि वह ऐसी चोट या नुकसान पहुंचा सकता है, या किसी व्यक्ति को स्थायी रूप से कोमा जैसी स्थिति में पहुंचा देता है, तो उसे किसी भी तरह की कैद की सजा दी जाएगी जो दस साल से कम नहीं होगी लेकिन आजीवन कारावास तक हो सकती है और जुर्माना भी लगाया जाएगा:

(2) जो कोई किसी व्यक्ति पर एसिड फेंकता है या फेंकने की कोशिश करता है, या किसी व्यक्ति को एसिड पिलाने की कोशिश करता है, या किसी अन्य तरीके का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, इस इरादे से कि उस व्यक्ति को स्थायी या आंशिक नुकसान या विकृति हो, या जले, या अपंग हो, या कुरूप हो, या अक्षम हो, या गंभीर चोट लगे, उसे किसी भी तरह की कैद की सजा दी जाएगी जो पांच साल से कम नहीं होगी लेकिन सात साल तक हो सकती है और उस पर जुर्माना भी लगाया जाएगा।

हालांकि, रिसर्च बार-बार इस बात की ओर ध्यान दिलाता है कि कानून को संहिताबद्ध कर देने से संस्थागत क्षमता अपने-आप विकसित नहीं हो जाती। अजिता टंडन के विश्लेषण के अनुसार, कानूनी प्रावधान तो “लिखित रूप में तेजी से सामने आ गए”, लेकिन मुआवजा देने की व्यवस्था, पीड़ितों के पुनर्वास और मामलों की त्वरित व प्राथमिक सुनवाई के लिए जरूरी प्रशासनिक तंत्र राज्यों में न तो एकरूप बन पाया और न ही प्रभावी ढंग से काम कर सका।

मुकदमों में देरी और त्वरित न्याय का अधिकार : एक व्यवस्थागत विफलता

इस संस्थागत विफलता का सबसे गंभीर रूप एसिड हमलों से जुड़े आपराधिक मुक़दमों में होने वाली असाधारण देरी के रूप में सामने आया है। वर्ष 2025 में, एक ऐसे ही मामले में-जिसमें सुनवाई में 16 वर्षों की देरी हुई थी-सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने इस स्थिति को “व्यवस्था के लिए शर्मनाक” और “न्याय का मजाक” करार दिया। न्यायालय ने सभी उच्च न्यायालयों को निर्देश दिया कि वे लंबित एसिड हमला मामलों का डेटा प्रस्तुत करें। LiveLaw इस रिपोर्ट को प्रकाशित किया।

यह दख़ल संवैधानिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। एसिड हमले के मामलों में अनुच्छेद 21 के तहत त्वरित सुनवाई का अधिकार अपने सबसे तीव्र और संवेदनशील रूप में लागू होता है। पीड़ितों को न केवल अपूरणीय शारीरिक नुकसान झेलना पड़ता है, बल्कि लंबे समय तक मानसिक आघात और सामाजिक कलंक का भी सामना करना पड़ता है-और जब मुकदमे वर्षों तक खिंचते हैं, तो यह पीड़ा और ज्यादा गहरी हो जाती है। राष्ट्रीय स्तर पर डेटा इकट्ठा करने पर न्यायालय का जोर इस बात की मौन स्वीकृति है कि प्रक्रिया में देरी स्वयं एक प्रकार की द्वितीय स्तर की पीड़ा बन जाती है।

इस देरी के दुष्परिणाम फैसलों में भी साफ दिखाई देते हैं। वर्ष 2009 के एक एसिड हमलों के मामले में, दिल्ली की एक अदालत ने लगभग 16 साल बाद अभियुक्त को बरी कर दिया, यह कहते हुए कि समय बीतने के साथ साक्ष्य कमजोर हो गए थे। द टाइम्स ऑफ़ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, इस निर्णय को व्यापक रूप से इस बात का उदाहरण माना गया कि कैसे प्रणालीगत देरी अंततः अभियोजन को ही कमजोर कर देती है।

हालांकि हाल के सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का स्वागत किया जाना चाहिए, लेकिन समस्या और असफलताएं मूलतः व्यवस्थागत हैं। मानवाधिकारों से जुड़े एक के बाद एक मुद्दों पर-चाहे वह पुलिस थानों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सभी थानों में सीसीटीवी लगाने का निर्देश हो[1], या अभियुक्त के निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार से संबंधित डी.के. बसु मामले में दिए गए दिशा-निर्देश[2]- पुलिस और प्रशासन ने बार-बार न्यायालय द्वारा किए गए इन महत्वपूर्ण हस्तक्षेपों की अनदेखी की है। यह स्थिति या तो संस्थागत स्मृतिलोप (institutional amnesia) को दर्शाती है, या फिर खुली अवहेलना को।

एसिड बिक्री का नियमन: कार्यपालिका की निष्क्रियता के बीच न्यायिक निगरानी

लक्ष्मी फैसले में स्पष्ट निर्देशों के बावजूद, एसिड की बिक्री पर अब भी सही तरीके से नियंत्रण नहीं हो पा रहा है। यह विफलता तब और उभरकर सामने आई जब इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एसिड बिक्री के नियमन पर लगभग दस साल पुराने पीआईएल को स्वतः संज्ञान की कार्रवाई में बदल दिया। न्यायालय ने कहा कि एसिड के नियमन और पीड़ितों को मुआवजा देने के मामले सार्वजनिक हित से जुड़े हैं और उन्हें याचिकाकर्ता की वापसी के कारण त्यागा नहीं जा सकता। LiveLaw ने इस रिपोर्ट को प्रकाशित किया।

न्यायालय ने यह भी कहा कि मुआवजा अपराधी की पहचान या सजा पर निर्भर नहीं होना चाहिए। यह संवैधानिक सिद्धांत को मजबूत करता है कि पीड़ितों को राहत देना राज्य की जिम्मेदारी है, न कि केवल अभियोजन की सफलता का नतीजा। यह घटना एसिड हमला मामलों में एक दोहराते हुए पैटर्न को दिखाती है: अदालतें बार-बार उसी क्षेत्र में हस्तक्षेप करने को मजबूर होती हैं, जिसे उन्होंने पहले ही तय कर लिया होता है, सिर्फ़ इसलिए कि प्रशासन सक्रिय नहीं होता।

मुआवजा और पुनर्वास: अधिकार और प्रशासनिक उदासीनता के बीच

लक्ष्मी के बाद से मुआवजा एसिड हमला आदेश का मुख्य बिंदु रहा है, फिर भी इसका क्रियान्वयन काफी असमान रहा है। गृह मंत्रालय की 2024 की दिशानिर्देशों में दोबारा कहा गया कि एसिड हमले के पीड़ित न्यूनतम 3 लाख रूपये का मुआवजा और निःशुल्क इलाज पाने के हकदार हैं। हालांकि, उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप यह दिखाते हैं कि देरी और नौकरशाही उदासीनता आज भी जारी है।

उदाहरण के लिए, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार की आलोचना की है, जिसने एसिड हमला पीड़ितों को मुआवजा देने में दस साल से ज्यादा की देरी की, इसे संवेदनहीन और संवैधानिक दायित्वों का उल्लंघन बताया। टाइम्स ऑफ इंडिया ने इस रिपोर्ट को प्रकाशित किया।

सामाजिक-कानूनी शोध इस मॉडल की आलोचना करता है क्योंकि यह पुनर्वास को अक्सर केवल प्रतीकात्मक आर्थिक राहत तक सीमित कर देता है, जो आजीवन इलाज, मानसिक परामर्श, आजीविका के नुकसान और समाज में दोबारा जगह बनाने की मदद जैसी वास्तविकताओं से अक्सर कट जाता है (देखें: IJLMH, A Socio-Legal Analysis on Acid Attacks in India)।

एनसीआरबी (NCRB) डेटा और एसिड हमले की वास्तविकता

एनसीआरबी का डेटा एसिड हमलों की हिंसा का केवल आंशिक तस्वीर प्रस्तुत करता है। सालाना आंकड़े केवल दर्ज मामलों को दिखाते हैं, लेकिन मुकदमे, लंबित मामलों की संख्या या मुआवजा पाने तक की पहुंच के बारे में बहुत कम जानकारी देते हैं। हाल के विश्लेषण बताते हैं कि अधिकांश एसिड हमला मामले वर्षों तक लंबित रहते हैं, जबकि सजा की दरें कम ही रहती हैं।

शोधकर्ता चेतावनी देते हैं कि ये आंकड़े समस्या के वास्तविक दायरे को काफी कम दिखाते हैं, क्योंकि लोग कलंक, डर और संस्थागत सहायता की कमी के कारण मामलों की रिपोर्ट नहीं कर पाते-ये समस्याएं अकादमिक साहित्य में बार-बार उठाई गई हैं।

सांस्कृतिक दृष्टिकोण: फिल्म ‘छपाक’

2020 में बनी फिल्म छपाक ने जनता को एसिड हमलों की भयावहता के प्रति संवेदनशील बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन यह कानूनी बहस का भी केंद्र बन गई, विशेष रूप से “नैतिक अधिकारों” और कानूनी पेशेवरों की मौजूदगी को लेकर।

अधिवक्ता अपर्णा भट्ट, जिन्होंने लक्ष्मी अग्रवाल का दशकों तक प्रतिनिधित्व किया-पटियाला हाउस कोर्ट के शुरुआती मुकदमे से लेकर सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक पीआईएल तक-दिल्ली हाई कोर्ट गईं, जब फिल्म निर्माताओं ने उनकी योगदान को क्रेडिट में नहीं दिखाया। इस चूक ने एक महत्वपूर्ण नैतिक और कानूनी सवाल खड़ा किया कि क्या एक वकील का काम, जो किसी “सच्ची कहानी” की डॉक्यूमेंटरी और प्रक्रियात्मक नींव तैयार करता है, उसे फिल्म में हटा दिया जा सकता है?

दिल्ली हाई कोर्ट ने प्रोमिसरी इस्टॉपल के सिद्धांत का हवाला देते हुए भट्ट के पक्ष में निर्णय दिया, कहा कि उनका सहयोग मान्यता की गारंटी पर दिया गया था। बार एंड बेंच ने रिपोर्ट किया कि अदालत ने निर्देश दिया कि फिल्म में यह पंक्ति जोड़ दी जाए: “लक्ष्मी अग्रवाल का प्रतिनिधित्व करने वाली वकील श्रीमती अपर्णा भट्ट के योगदान को स्वीकार किया जाता है।” (“Inputs by Ms. Aparna Bhat, the lawyer who represented Laxmi Agarwal, are acknowledged.”)

यह दखल सिर्फ एक “धन्यवाद” तक सीमित नहीं था बल्कि यह न्यायिक रूप से कानूनी कार्यकर्ताओं की उस भूमिका को मान्यता देने जैसा था, जिन्होंने व्यक्तिगत पीड़ा को संवैधानिक सुधार में बदलने में मदद की।

निष्कर्ष

भारत में एसिड अटैक से जुड़े कानूनों का इतिहास एक चौंकाने वाला पैटर्न दिखाता है। अदालतों ने मजबूत संवैधानिक सिद्धांत बनाए हैं, विधायिकाओं ने उन्हें कानून में शामिल किया है और फिर भी पीड़ित महिलाओं को देरी, उपेक्षा और रेगुलेटरी नाकामियों का सामना करना पड़ रहा है। आज समस्या कानूनी सिद्धांतों की अनिश्चितता नहीं, बल्कि संस्थागत सुस्ती है।

प्रशासनिक जवाबदेही, प्रक्रियात्मक सुधार और पीड़ितों के पुनर्वास में लगातार निवेश के बिना, सबसे प्रगतिशील कानून भी सिर्फ प्रतीकात्मक बनकर रह सकता है। भारत में एसिड हमले के कानून अब एक अहम मोड़ पर है: इसकी भविष्य की प्रभावशीलता आगे की न्यायिक रचनात्मकता पर नहीं, बल्कि इस बात पर निर्भर करेगी कि राज्य आखिरकार अदालतों द्वारा पहले से तय संवैधानिक प्रतिबद्धताओं का सम्मान करता है या नहीं।

(CJP की कानूनी अनुसंधान टीम में वकील और इंटर्न शामिल हैं; इस कॉपी के लिए श्यामली पेंगोड़िया ने सहयोग किया।)

[1] यह पूर्ववर्ती संसाधन सितंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्वतः संज्ञान (सुओ मोटो) लेकर की गई कार्रवाई का विश्लेषण करता है और बताता है कि 2020 में जारी किए गए सीसीटीवी संबंधी अपने ही निर्देशों के कमजोर अनुपालन ने कैसे हिरासत में रखे गए लोगों को असुरक्षित छोड़ा है और जवाबदेही को पकड़ से बाहर बनाए रखा है।

[2] एक अन्य न्यायिक निर्देश, जो दशकों तक प्रभावी रहा—डी.के. बसु—लेकिन जिसके निर्देश आज भी लागू नहीं किए गए हैं।